产品经理供职的公司,每天费尽心力做的产品,以及每天无数次提到的用户之间是什么关系?下面从价值交换的角度,阐述企业、产品、用户和它们与产品经理之间的关系。

企业、用户与产品的关系

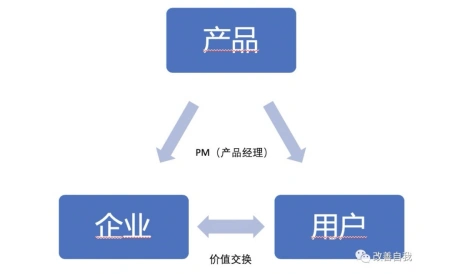

很多刚入行的产品经理都有一个困惑,用户价值(这个词在很多日常讨论中被用户体验所代替)和商业价值是否一定是天平两端不可兼得的两个要素?随着经验增加和视野的拓展,接触更多兼备商业属性和用户属性的产品,你会发现两者并不是绝对独立的,而是为了实现同一个目标需要权衡的两个要素。下图是企业、用户和产品的关系:

下面举个例子来说明:QQ音乐

对于音乐,用户的需求是什么?如果不加约束的话,用户的需求是无限的欲望。具体展开,它可能是免费的音乐,高音质的音乐,没有任何广告的音乐,在一个app立马有全球所有音乐人的音乐,且可以随时在手机上听。

对于企业从经营角度来看,是不可能满足这些用户所有需求的,即便满足,一定亏本。想象一下腾讯付费购买了音乐版权,雇佣员工付出成本研发收集音乐软件并租用服务器维护,然后完全免费给用户,这是一个铁定亏本的生意(当然你可以质疑说,这样腾讯可以获取更多的用户,长期看可以通过获取的用户在其他产品上盈利,但是当你这么质疑的时候,就需要清楚地指出其他产品是什么,你一定发现,加入了这个要素后,整体来看,企业满足的一定不再是用户不加约束的所有的欲望。)企业能做的更多是在给定条件下,选择满足那些用户需求,创造哪些用户价值,以更多地促成交换,让企业有最高的边际收益和ROI(投资回报率),一句话来说就是创造有利可图的用户价值。

综上所述,企业是通过产品这个关键媒介,以创造用户价值的方式,有选择地和用户进行价值交换。理解用户、企业和产品这三者的关系,对产品经理至关重要。

如何理解用户

用户的定义:用户不是自然人,而是需求的集合

我们拿微信举例,一般的统计报告称微信的用户是11亿,如果我们把微信的其他功能(支付、公众号、小程序、朋友圈、群等)都删掉,只留下微信的功能,他的用户数可能还是11亿,但是他的商业估值可能从2000亿美元变成200亿美元。这种将用户定义为自然人的做法,显然在互联网上并不适用。

其实产品是满足用户在不同场景下的不同需求,从需求集合上看,一个自然人可以分别是成百上千种产品成百上千个用户,也可以是同一个公司的不同产品的多个用户。比如微信功能用户11亿,微信支付3亿,公众号5亿,按需求来算,微信用户就不是一般统计意义上的11亿了。

用户的五个属性:

异质性:用户的特点千差万别,几乎很难找到两个完全一样的用户。因为用户的偏好,认知,所拥有的资源是不一样的,所以不能把用户统一成一个单一的用户画像

情境性:用户行为受情景的影响,没有情景就没有用户,同一个用户在不同的情景下会有不同的反应和行为。

可塑性:用户是可变的,其偏好和认知会随着外界不同的信息刺激发生变化和演化,具备可塑性。比如传销者的洗脑能力就很强。

自利性:用户追求个人总效用最大化

有限理性:用户虽然追求理性,但是他的能力是有限的,其判断经常出错也经常受骗。

人脑思考系统1和系统2:

人的大脑活动有两种模式,称之为系统1和系统2。系统1是快思考,代表人类的本能和习惯,可以快速且自启动,耗费资源很少,经常为习惯、经验、刻板印象等认知偏见所支配。系统2是慢思考,代表人类的逻辑和理性,其启动是被动、缓慢。耗费资源的,存在意识控制。

人的大脑进化不是为了求知,而是为了生存和传承。人脑遵循能量最小消耗原则,能不动脑就不动脑,默认使用系统1思考。所以人们在日常生活中的大部分决策是由系统1做出的。

在原始社会,基于当时的环境,系统1非常有效,所以才能传承下来。它使得幸存下来的人对食物、性、危险都很敏感。道理很容易理解,对事物不敏感的人,在无数代传承中,总有机会饿死,对性不敏感,在无数代传承中,总会没能留下后代,对危险不敏感的人,在无数代传承中,总有机会死于危险。除了基因本能,还受社会适应和无数或好或坏的模因的影响,于是又会养成许多或好或坏的习惯,典型的如对钱财的敏感。所以当生活中或广告中出现与美食、性、危险、钱财相关的内容时,人们会本能的注意到,因为是系统1自发启动让人注意的。

但是在今天社会,人们再也不用每天担心饿死了,也不用每天担心被猛兽吃掉或死于自然环境风险了,关于性和钱财,则即有充分机会获得又有普遍规则约束。所以系统1很不适合处理今天人类面临的重大问题,我们在做重要决策时,必须抵抗系统1自发的快速决策,有意识地启用系统2做理性思考,这样才能少犯错。

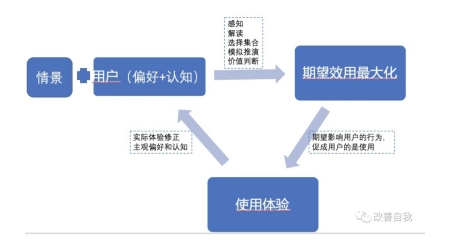

如何理解用户行为

用户在行为发生前,通常会接受一个情景的刺激,这个情景的刺激会调用偏好和认知函数,产生一个主观期望的效用,促使用户产生相应的行为,即追逐这个预期的效用。而行为会产生某个结果,这个结果又会成为经验,影响偏好和认知函数,从而可能对用户的下一次行为产生影响。具体如下图:

不断积累一个一个案例。针对每一次的反馈和投诉,不断积累,逐步形成用户分布模型,然后基于模型去设计产品,比如调整策略或者改变沟通方式等。

如何理解用户价值

对于用户来说,价值由主观效用决定。

价值最早的定义出现在经济学萌芽期,指无差别的人类劳动。价值是劳动决定的,这本质上是成本价值论或客观价值论。经过19世纪70年代持续到20世纪初的边际革命,人们认识到边际效用的概念,认为价值是由效用决定的,国际学术界和社会开始普遍接受价值的主观性,放弃了价值的客观性。

既然价值是由效用决定的,那么什么是效用?效用是欲望的满足程度,人通过消费物品和劳务满足欲望。美国**个诺贝尔经济学获得者萨缪尔森有个著名的幸福公式:幸福=效用欲望,可见人的主观感知效用越大(欲望满足的程度越大),幸福就越高;同样效用不变,欲望越低,幸福也越高。

欲望具有无限性和约束性。无限性是指欲望在一定约束下追求最大化;约束是指资源有限,收入有限,时间、身体、心理、环境等各有各的限制。

效用的最大特点就是主观性。价值是一种主观判断,是由主体对这件事情的效用判断决定的,且随内部与外部环境变化而变化。比如喜欢吃橘子,一个小时内吃10个,第11个远不如**个带来的效用大。连续吃100个后,吃一个苹果的效用也许会超过一个橘子的效用。餐厅吃饭也一样,食物可能差不多,但是餐厅的环境、服务态度等等对一个人的效用完全不一样。

所以产品的用户价值也是主观属性,是由买方或者使用者的主观效用来评价的。用户的主观是什么它就是什么,从这个角度出发,用户感知到的价值才是用户价值。

用户价值(主观效用)具备认知依存(用户认知决定了他的偏好,比如喜欢喝酒还是咖啡)、情境依存(有情景才有用户,脱离情境就没有用户)、经验反馈演化(用户总是变化的,所以产品也要跟着变化,比如手机互联网发展起来后,海底捞等位排队用户的成本就大大降低了,人更愿意为吃一顿海底捞排队了)三个特性。

具体到产品里面,我们可以用一个公式来衡量用户价值:

用户价值=新体验- 旧体验- 替换成本

如何理解产品

产品就是一种价值交换的媒介,企业通过产品与用户交换价值。

一个好的产品应该有三个属性:有效用,有利润,可持续。

如何理解企业

产品经理的用户,首先就是企业。产品经理与企业交换价值,所以要先理解企业。

总体上,企业本质只有2点:发现市场获利机会;生产效率高于市场;

如何发现市场获利机会:洞察(通过信息不对称获利);试错(信息具有不完备原理,所以判断可能错误);偶然性(比如马化腾当年50w卖掉qq,但是没人买)。信息不对称,不完备,不确定充斥这个世界,洞察、试错、偶然性也就纠缠在一起。一般来说,市场大的机会源于:市场环境或者制度的变化;关键技术;长期关键因素--组织建设能力,抓住机会实现效率高于市场

如何做到生产效率高于市场呢:权威(专业的知识、人员、组织的效率(共同目标、共同理念、共同的知识,总体来说公司文化));

詹森生产函数:Q = Fr(L, K, M, C:T)

企业产量Q是给定变量r外部规则前提下T技术的函数。技术非常关键。L劳动力;K资本;M原材料;C内部规则。

创造价值的5大路径(劳动(勤劳致富)、分工、新技术(互联网、人工智能等)、制度);

理解了用户、产品、企业之间的关系,如何更好的使用产品进行价值交换呢?

1、提升对用户主观价值的判断水平,以提升理解用户的能力;很难,后面会介绍如何决策;

2、从用户角度,如何更好地与用户进行价值交换;效用- 成本>0

3、从企业角度,如何更好地与用户进行价值交换;收益- 成本>0

下面介绍交易相关知识及经验